Meinrad Pichler: Die Kirche im Dorf

Meinrad Pichler, geboren 1947 in Hörbranz, ist Historiker, Autor und Lehrer i. R.

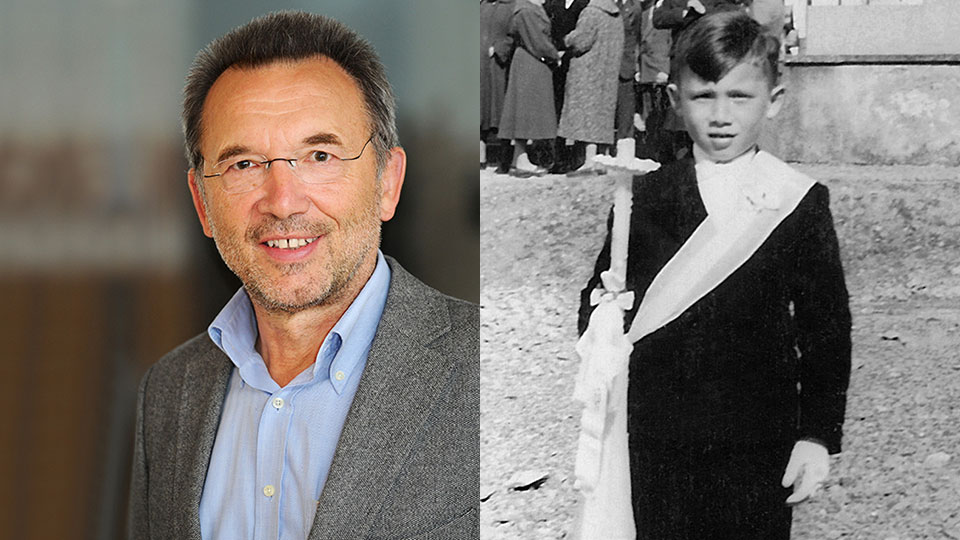

Nach der Matura am Gymnasium Bregenz studierte er Geschichte und Germanistik in Wien. Er war Professor am Gymnasium Dornbirn-Schoren und von 1994 bis 2010 Direktor des Gymnasiums Bregenz-Gallusstraße. Meinrad Pichler ist Autor mehrerer Bücher, u. a. „Auswanderer“, „Nationalsozialismus in Vorarlberg“, „Quergänge“ und „Die Wacht am Rhein“. Im Herbst 2015 erschien der Band „Das Land Vorarlberg“ (= Bd. 3 Geschichte Vorarlbergs), sein „Lebenswerk“. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkel und lebt in Bregenz. Foto: Alexandra Serra

Meine Kindheit erlebte ich in einem Vorarlberger Dorf in den 1950er Jahren. Wir waren keine Fabrikler, sondern eingesessene Bauern. Wir besaßen Status, aber kein Geld; und wir waren fromm und selbstbewusst. Damit befanden wir uns im Einklang mit der Dorfgemeinschaft. Die Zugezogenen wurden nicht abgelehnt, eher bedauert. Wollten sie einigermaßen dazugehören, hatten sie die Hierarchie und die Gegebenheiten im Dorf zu akzeptieren. In der Schule genauso wie in der Schützenkompanie. Die Alteingesessenen erkannte man an ihren Namen und ihrer Verwandtschaft, die Neuen auch.

„Wir besaßen Status,

aber kein Geld.“

Unsere Mutter war der tiefen Überzeugung, dass weniger der Zeitpunkt der Ansiedlung als vielmehr die Treue zur Kirche und die gelebte moralische Haltung den Dorfadel kennzeichne. Deshalb mussten wir Kinder, insgesamt sechs an der Zahl, täglich vor Schulbeginn in den Gottesdienst. Der Weg zu Kirche und Schule betrug nahezu eine Stunde Fußmarsch, hie und da durften wir mit dem Dorfbäcker, der in unserem Weiler eine Verkaufsstelle hatte, auf der Ladefläche seines Opel-Caravan mitfahren. Wenn uns in scharfen Kurven die Körbe an den Kopf oder wir über die leeren Körbe fielen, pflegte der freundliche Bäcker stets zu sagen: „Schlecht gefahren ist besser als gut gelaufen.“ Das war einsichtig und von der Erfahrung bestätigt.

„Die wirkliche Härte

des Morgens war

die Schulmesse.“

Aber die wirkliche Härte des Morgens war weder der Fußmarsch noch die Fahrt in Bäckers Auto, sondern die Schulmesse. Hier wachte Schwester Augustina über das Wohlverhalten der Schulkinder; dem Orden nach eine barmherzige Schwester, als Aufpasserin in der Schulmesse aber gnadenlos. Schwätzen mit dem Kirchenbanknachbarn zog als erste, die Verfehlung öffentlich machende Strafe den Pranger mit sich. Das heißt, ein Kind, das des Schwätzens bezichtigt wurde, hatte aus seiner Bank zu kommen und vor der versammelten Schar der morgendlichen Kirchenbe sucherInnen an der Kommunionbank Platz zu nehmen. Das war arg genug, aber noch nicht das, was Wiederholungstätern zustand. Für solche, besonders wenn es sich um Buben handelte, sah sich die Mädchenlehrerin Augustina nicht mehr verantwortlich. Sie machte in diesen unerhörten Fällen Meldung beim Schulleiter.

„Wenn Schwester

Augustina Ungebührliches

aus der heiligen Messe

vermeldete, griff der

Schulmeister zum Stecken.“

Das fünfte Kind einer Bauernfamilie wurde nicht mehr fotografiert – erst bei der Erstkommunion.

Das fünfte Kind einer Bauernfamilie wurde nicht mehr fotografiert – erst bei der Erstkommunion.

Ich war drei Jahre Schüler des Schulleiters, der ein relativ einsilbiger, aber weder ein böser noch grausamer Mensch war. Nie wurden wir von ihm körperlich gezüchtigt, wenn man den „Haarrupf“ als alltäglich und nicht als besondere Züchtigungsmaßnahme sieht. In seinem Unterricht und während seiner Präsenz gab es kein Verhalten, das mit dem Rohrstab geahndet werden musste. Er war Autorität, und wir kannten seine Erwartungen an unser Wohlverhalten. Doch wenn Schwester Augustina Ungebührliches aus der heiligen Messe vermeldete, griff der Schulmeister zum Stecken. Der Übeltäter – es waren immer Buben – hatte sich über eine Schulbank der ersten Reihe zu legen. Die verängstigten Mädchen, die in der Regel dort saßen, hatten sich zu entfernen, bevor die Bestrafung ihren Lauf nahm. Der Schmerz, verursacht durch die fünf Streiche, hielt sich in Grenzen, weil wir Buben die meiste Zeit des Jahres Lederhosen trugen und somit ein ordentliches Sitzleder besaßen. Schwieriger war die Folgenabschätzung: Bedeuteten die Hiebe Prestigegewinn oder doch eher öffentliche Schande? Im besten Fall erntete man bei den Mädchen Mitleid und erhielt von den Buben unausgesprochene, aber spürbare Bewunderung. Dem Schulleiter als Vollzugsorgan war man kaum gram, wohl aber der Denunziantin. Den Eltern erzählte man den Vorfall nicht, es hätte nur weitere Vorwürfe gegeben. Zwei Sonntage, mindestens, lebte man in der Angst, die kirchliche Ordnungshüterin könnte auch den Eltern Mitteilung machen.

Der Triumph über die missmutige Ordensschwester war aber spätestens in der dritten Klasse total, weil wir Buben – im Gegensatz zu Schwester Augustina – als eben neu aufgenommene Ministranten der Messe im Chorraum beiwohnen durften. Im Unterschied zu allen normal sterblichen Kirchenbesuchern konnten wir das lateinische „Confiteor“ sinnfrei, aber mit enormem Tempo aufsagen. Das erhob.

„Männlichsein

brachte zumindest

in der Kirche

enorme Vorteile.“

Der Altarraum als innerstes kirchliches Gelände war selbst den Bräuten Jesu verschlossen. Wir aber, die Herren Ministranten, konnten der Betschwester und Aufpasserin „lange Nasen“ und andere Ungehörigkeiten aus gesichertem Territorium in die banalen Kirchenbänke hinunterschicken, ohne dass uns etwas passiert wäre. Schon damals wurde uns klar, dass Männlichsein zumindest in der Kirche enorme Vorteile mit sich bringt. Es war aber nicht nur die Tatsache, dass wir der Gerichtsbarkeit der ungeliebten Nonne entzogen waren, die uns das Ministrantendasein oft zur Freude machte. Nur wenige Kinder waren besser eingebunden in die Höhepunkte des dörflichen Lebens als die Messdiener: Wir assistierten bei Hochzeiten und erhielten Trinkgeld von den meist spendablen Trauzeugen; wir trugen Weihwasserkessel und Weihrauchfass bei Beerdigungen und wurden oft zum Totenmahl eingeladen; wir spielten eine Rolle im Fronleichnamsspektakel und waren der Geistlichkeit nahe. Das allerdings führte auch zu frühen Irritationen, da unsere Hochachtung vor Hochwürden des Öfteren auf schwere Proben gestellt wurde.

„Es gab

spürbare

Trennlinien.“

Nie hatte ich mich gefragt, warum mein bester Freund, auch Bauernkind wie ich, aber von einem eher größeren Hof, nicht Ministrant werden wollte. Trotz aller Vorteile, die diese Tätigkeit mit sich brachte. Was für mich damals unverständlich war, wurde mir erst als Erwachsener klar: Im Dorf der Nachkriegszeit gab es noch weitere unausgesprochene, aber spürbare Trennlinien als jene zwischen Hofbesitzern und Häuslern und jene zwischen Alteingesessenen und Zugewanderten. Vordergründig eingeebnet war der Graben zwischen Christlichsozialen und Großdeutschen, die Markierungen bestanden aber fort. Die einen brachten ihr Heu auch am Sonntag ein, die anderen nicht. Die einen durften mit freiem Oberkörper arbeiten, die anderen mussten auch bei größter Hitze ein Hemd tragen. Die Familie meines Freundes gehörte zu den „nackten“ Sonntagsheuern.

Kinder spüren Differenzen, wissen sie aber noch nicht in den größeren Rahmen einzuordnen; Kinder registrieren Unstimmigkeiten, ohne aber die Ursachen dafür zu kennen; Kinder füllen einen Rucksack mit Erfahrungen, die Lasten sein können oder sich als nahrhafte Wegzehrung für die Lebensreise erweisen. Die Rückschau macht einiges erklärbar und das Alter klärt ab.

Auszug aus dem Buch „Kindheit(en) in Vorarlberg“, Bucher 2018 (2. Auflage). Erhältlich im Vorarlberger Kinderdorf (T 05574-4992-0), online und im Buchhandel.